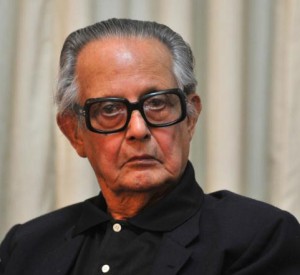

आर. के. लक्ष्मण >

आर. के. लक्ष्मण >

मुझे याद नहीं पड़ता कि ड्राइंग के अलावा और कुछ करना चाहा था मैंने. बच्चा था तब भी, फिर कुछ बड़ा होने पर भी, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा के रूप में भी और बाद में जीविका के लिए भी मैं लोगों के चेहरे ही बिगाड़ता रहा. खेलने को मैं फुटबाल और क्रिकेट भी खेला था, पर मन मेरा कभी इन खेलों में रमा नहीं. चित्र बनाना ही मेरा जुनून था. मैंने हमेशा एक कलाकार ही बनना चाहा. मैं परीक्षाएं अवश्य पास करता था, पर बढ़िया अंकों के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की. मैंने अपने समय को कक्षा की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने भीतर की भावना के अनुरूप काम करने में बराबर-बराबर बांट लिया था.

मुझे याद नहीं पड़ता कि ड्राइंग के अलावा और कुछ करना चाहा था मैंने. बच्चा था तब भी, फिर कुछ बड़ा होने पर भी, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा के रूप में भी और बाद में जीविका के लिए भी मैं लोगों के चेहरे ही बिगाड़ता रहा. खेलने को मैं फुटबाल और क्रिकेट भी खेला था, पर मन मेरा कभी इन खेलों में रमा नहीं. चित्र बनाना ही मेरा जुनून था. मैंने हमेशा एक कलाकार ही बनना चाहा. मैं परीक्षाएं अवश्य पास करता था, पर बढ़िया अंकों के लिए मैंने कभी कोशिश नहीं की. मैंने अपने समय को कक्षा की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने और अपने भीतर की भावना के अनुरूप काम करने में बराबर-बराबर बांट लिया था.

मैं घर के छह बेटों में सबसे छोटा था. इनमें से कोई न कोई हर साल फेल होता ही रहता था. हमें इस बात का कभी डर नहीं रहा कि पिता का गुस्सा ज्वलामुखी की तरह फट पड़ेगा. वैसे वे व्यक्ति थे गुस्से वाले. सारे मैसूर में एक कड़े अनुशासन वाले हेडमास्टर के रूप में विख्यात थे.

मैं बहुत छोटा था जब उनका देहांत हो गया. पढ़ना उनका शौक था और हमारा घर इंग्लैंड से आयी किताबों से भरा रहता था. संगीत का भी शौक था उन्हें. वीणा भी बजा लिया करते थे. टेनिस भी खेलते थे. पर उनके चरित्र के यह गुण उनके सहयोगियों को कम पता थे. वे तो मेरे पिता के सख्त स्वभाव से ही परिचित थे. उन्होंने पिता का नाम ‘टाइगर’ रखा हुआ था. पर हैरानी की बात थी कि जब भी उनका कोई बेटा फेल हो जाता तो वे बड़ी शांति से इस बात को स्वीकार कर लेते थे.

मेरी मां की प्रकृति पिता से उल्टी थी. वे लोगों से घिरे रहना पसंद करती थीं. हमेशा खुश रहती थीं. उन्हें टेनिस और शतंरज खेलने का शौक था. सप्ताह में एक दो बार वे महारानी लेडीज़ क्लब भी जाया करती थीं, उनकी अनुपस्थिति मुझे कभी नहीं खली. मैं चुपचाप अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलता रहता. पर अंधेरा होते ही मुझे मां की याद सताने लगती और मैं रोने लगता. तब सारा घर इस कोशिश में लग जाता कि मैं रोऊं नहीं. फिर बाहर से कार की आवाज़ आती. यह मां के आने का संकेत था- मैं खुशी से नाचने लगता, मानो मैंने उन्हें युगों बाद देखा हो.

मेरे मां-बाप को यह ध्यान ही नहीं था कि मेरी उम्र स्कूल जाने लायक हो गयी है. मैं सारा दिन घर में खेलता-फिरता. भाई स्कूल-कॉलेज जाते, पिताजी घूमने चले जाते या फिर किताबों की दुकान पर जा पहुंचते, मां रसोई में या पूजा-घर में व्यस्त होती और मैं सारे घर में कूदता फिरता. किसी बड़े का बंधन नहीं. जो चीज़ मुझे भा जाती, मैं चॉक लेकर फर्श पर उसे उकेरता रहता. कभी-कभी मैं नयी पुती दीवारों पर पेंसिल भी चला दिया करता था. पर एक दिन अचानक मद्रास से मेरे चाचा आये और मेरा यह स्वर्ग ध्वस्त हो गया. मुझे यूं घर में आवारगी करते देखकर वे चौंक गये और मुझे निकट के प्राइमरी स्कूल में पहुंचा दिया. मैं सारे रास्ते रोता-चिल्लाता रहा, पर उनपर कोई असर नही पड़ा. मुझे ‘ए’ क्लास में भर्ती करा दिया गया. चाचा तो मुझे वहां छोड़कर चले गये पर मैं सब बच्चों के सामने बिना किसी संकोच के रोता रहा. फिर मैं उनके पीछे भागा. वे रुके, पर मुझे कक्षा में लौट जाने का आदेश देने के लिए. वे फिर चल दिये. मैं उनके पीछे-पीछे था. कुछ दूरी बनाये हुए. वे फिर रुके. मैं भी रुक गया. वे चले तो मैं भी चलने लगा. इस तरह हम दोनों घर पहुंच गये, जहां मां की रक्षात्मक उपस्थिति ने मुझे चाचा और पढ़ाई दोनों से बचा लिया. महीनों तक मेरी यह आज़ादी बरकरार रही.

घर में एक कोने में लकड़ी का एक पुराना बक्सा पड़ा था. यह मेरा था. अपना सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया- साइकिल की चेन, कार का एक हबकैप, हवा निकली फुटबाल, घर में बनाया क्रिकेट का एक बल्ला, ढेर सारी खिलौना कारें, ढेरों टेनिस गेंदें, चाकलेट के खाली डिब्बे वगैरह. जब मैं फर्श पर कलाकारी नहीं कर रहा होता तो घंटों अपने इस सामान के साथ

खेलता रहता.

एक दिन मुझे कांच के तीन टुकड़े दिखे जो मैं कहीं से उठा लाया था. मैं उन्हें बड़ों से छिपाकर चुपचाप अपने खज़ाने में रखकर भूल गया था-वे ऐसी धारदार चीज़ से मुझे कभी खेलने नहीं देते. मुझे इन कांच के टुकड़ों का रंग बहुत अच्छा लगता था. जब मैं उनमें से देखता तो एक जादुई संसार मेरे सामने आ जाता. मुझे कांच के टुकड़ों के उन रंगों में रंगा सबकुछ देखकर बहुत अच्छा लगता. पेड़, फूल, माली उसकी पगड़ी, कमीज़, बाल्टी, सब कुछ हरा दिखता. फिर में इस सारे दृश्य को लाल वाले कांच से ‘देखता’. सब कुछ लाल हो जाता- भट्टी की तरह चमकीला.

फिर मैं इस सारे दृश्य को भुतहा, ठण्डी रहस्यमय चांदनी में नहाया हुआ देखता. यह कांच के गहरे नीले टुकड़े का कमाल था. बगीचे की दीवार पर बैठा मैं दृश्यों के रंग बदलता रहता. मुझे याद है, एक बार जब मैं ऐसा करके रोमांचित हो रहा था तो वहां से गुज़रते एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था, “बचपन स्वर्गिक होता है बेटे, स्वर्गिक.” उसने यह बात कन्नड में कही थी. बड़ा होने पर मुझे पता चला यह अंग्रेजी के कवि की पंक्ति थी.

यह सब करने के बाद भी मेरे पास और बहुत कुछ करने के लिए वक्त बचा रहता था. मैं पिता के कमरे में जाकर उनकी चीज़ें देखा करता. बहुत सारे चश्मे. एक कोने में कम-से-कम एक दर्जन छड़ियां रखी थीं- मलक्का छड़ियां, आबनूस की छड़ियां, हाथी के दांत के हैंडल वाली, चांदी की मूठ वाली…… मुझे ज्यादा आकर्षित करता था पिता के बिस्तर के पास वाला मेज़, जिस पर ढेरों विदेशी पत्रिकाएं पड़ी रहतीं. इन्हें लेकर मैं फर्श पर बैठ जाता और एक-एक करके उनके पन्ने पलटता रहता. इनके श्वेत-श्याम चित्रों में मैं खो जाता. मेरी प्रिय पत्रिका थी, ‘स्ट्रेंड मैगजीन’. इसमें पी.जी. वुडहाउस, आर्थर कानन डायल, डब्ल्यू. डब्ल्यू जैकब और अन्य कई लेखकों की कथाएं हुआ करती थीं. इनके साथ बड़े सुंदर चित्र होते थे. इसके अलावा अन्य जो पत्रिकाएं मैं टटोला करता वे थॅं बाय स्टैंडर्ड, वाइड वर्ल्ड, टिट बिट्स और पंच.

मैं कार्टूनों के साथ लिखे चुटकुले नहीं पढ़ पाता था पर घंटों उन कार्टूनों को देखता रहता, और उनकी गुणवत्ता के बारे में सोचता रहता. इस प्रक्रिया से मुझमें परिहास की दिव्य समझ का विकास हुआ. मनुष्य के शरीर की समझ विकसित हुई. अनजाने में ही मैं परिप्रेक्ष्य के मूलतत्व भी जैसे समझने लगा था. एक दिन पंच का एक कार्टून मुझे इतना पसंद आया कि मैं कागज़ पेंसिल लेकर उसकी नकल करने बैठ गया. मैंने शुरू ही किया था कि मेरा एक भाई उधर से गुज़रा. उसने रूककर मुझे देखा और कहा, “नकल? कभी नहीं. आसपास देखो, समझो और ड्रॉइंग करो! नकल करके तुम कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते. यह किसी दूसरे की प्लेट से खाने जैसा होता है.”

इस तुलना को मैं पूरी तरह से तब समझ नहीं पाया था, पर डांट का असर पड़ा और फिर कभी नकल करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी. उन्हीं दिनों एक चिकन्नायप्पा हमारे घर आने लगा. वह मेरे भाई से अंग्रेज़ी पढ़ने आता था. आकर वह मेरे साथ खेला करता था. कभी गार्डन में गेंद खेलता, कभी पतंग उड़वाता. एक दिन उसने अचानक मुझसे पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते तो? मैंने कुछ दिन पहले घटी घटना सुना दी. तब चिकन्नायप्पा मुझे स्कूल ले गया. मैं फिर रोया -नाचा पर हेडमास्टर भी मुझे पहचान गया था. उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. मैं चिकन्नायप्पा के पीछे भाग नहीं सका. हैरानी की बात है कि उस दिन से मैं नियमित स्कूल जाने लगा. रविवार को भी स्कूल पहुँच जाता और फिर निराश लौटता था.

लगभग बीस लड़के थे हम कक्षा में. हम सब लम्बी बेंचों पर बैठते. सामने अध्यापक बैठते, मेज़ पर चॉक, हाजिरी रजिस्टर और एक छड़ी रखे हुए. कन्नड पढ़ा करते थे हम. एक किताब हुआ करती थी जिसमें छोटे-छोटे वाक्य हुआ करते थे. उस किताब में कुछ कविताएं भी थीं. उनमें से एक मुझे याद है. यह एक अभागे तोते के बारे में थी. कविता कुछ इस तरह थी- तोता अपने पिंजरे में नहीं है. बहन तुम्हारे कहने पर मैंने यह छोटा-सा तोता पाला था. यह मेरी हथेली पर खेला करता था. फिर उसके पंख उगे, उसने राम… राम… कहना सीखा. फिर एक बिल्ली उसे ले गयी पता नहीं किस शिक्षा शात्री ने यह पाठ बच्चों को पढ़ाने लायक माना था. जब भी मुझे कक्षा में वह कविता पढ़नी पड़ती थी, मेरी आंखें भीग जाती थीं.

हमारे मास्टर जी को बीड़ी पीने की आदत थी. वे बीच-बीच में उठकर बाहर चले जाते थे. एक बार वो हम सब को एक काम करने के लिए देकर बाहर चले गये. काम था – एक पत्ते का चित्र बनाना. किसी भी पत्ते का. हम सब जोश से इसमें लग गये. नया काम जो था. कई बच्चे कौन-सा पत्ता बनायें यही सोच रहे थे. एक बच्चे ने केले का पत्ता बनाया. वह इतना बड़ा था कि स्लेट की लकड़ी की फ्रेम से भी बाहर चला गया था. एक बच्चे ने तो घोषणा की थी कि वो पत्ता नहीं हाथी बनायेगा. हम सब काम में लगे हुए थे. पता नहीं चला मास्टर जी कब आये. उन्होंने मेज़ पर मुक्का मारा. सब चेत गये. उन्होंने हम सब को एक कतार में खड़ा किया और एक-एक का बनाया चित्र देखने लगे. वे अंक भी दे रहे थे. कभी किसी लड़के का कान खींचते , कभी टांगों पर बेंत मार देते. जब मेरी बारी आयी तो वे काफी देर तक मेरा बनाया चित्र देखते रहे. फिर उन्होंने पूछा- लक्ष्मण, क्या यह तुमने बनाया है? मैं डर गया. थोड़ा पीछे सरका. यह सोचकर कि मार पड़ने वाली है. मैंने उत्तर दिया- “आपने बनाने के लिए कहा था… मैंने वहाँ बैठकर बनाया…. ” मैं बोल नहीं रहा था, बुदबुदा रहा था. पर जब उन्होंने मेरी स्लेट ऊपर उठाकर कहा, ‘देखो, लक्ष्मण ने कितना अच्छा पत्ता बनाया है’, तो मुझे हैरानी भी हुई और खुशी भी. फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले “ एक दिन तुम अच्छे कलाकार बनोगे. शाबाश! ” उन्होंने मुझे उस चित्र के लिए दस में से दस अंक दिये थे. मास्टर जी मेरे द्वारा बनाये गये पीपल के पत्ते से बहुत प्रभावित हुए थे. मैंने उस पत्ते में पतले-पतले रेशे दिखाए थे. पीपल के पत्ते न जाने कितनी बार मैंने सड़क पर गिरे देखे थे. मैं बड़ी आसानी से पीपल के पत्ते का चित्र बना सकता था. मास्टर जी के इस अप्रत्याशित उत्साह-वर्धन से मुझे बहुत प्रेरणा मिली. मैं अपने आप को होनहार चित्रकार समझने लगा. मुझे विश्वास था कि यह मेरी नियति है.

घर में फर्श पर, दीवारों पर, दरवाज़ों पर मेरी पेंटिंग्स उभरने लगीं. एक बार मैंने अपने पिताजी को कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ते देखा. उनकी आकृति रोम के सिनेटरों जैसी दिख रही थी. उनकी टांट पर कुछ सफेद बालों का गुच्छा-सा था जिससे उनकी आकृति और भव्य लग रही थी. मैंने फर्श पर चॉक से वह आकृति बनायी. वहाँ से गुजरते हुए माँ ने आकृति पहचान ली. हँसते हुए उन्होंने पिताजी को यह चित्र देखने के लिए कहा. पिता ने गुस्से से तत्काल वह चित्र मिटाने का आदेश दिया,पर मां अड़ गयी कि सबको यह चित्र देखने देना चाहिए. वह चित्र फर्श पर बना रहा और धीरे-धीरे धुंधलाते हुए मिट गया. ज्यों-ज्यों मैं कक्षाएं पास करने लग,स्कूल में गप मारने और मज़ा करने का माहौल बदलता गया. पाठ भी लगातार गम्भीर और मुश्किल होते जा रहे थे. गणित में मुझे काफी दिक्कत आ रही थी. पंद्रह आम तीन आदमियों में बराबर -बराबर बांटना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, पर इतिहास और भूगोल में मेरा बहुत मन लगता था. हमें सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों को आदर देना जैसी बातें सिखायी जातीं. जो कविताएं पढ़ाई जातीं उनमें भी अच्छा व्यवहार करने के सांत हुआ करते. एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वह एक गाय के बारे में थी. गाय का नाम पुण्यकोटि था. एकबार वह जंगल में चरते-चरते बाकी जानवरों से आगे निकल गयी. वहां एक शेर ने उसे खाना चाहा. पुण्यकोटि ने शांति से शेर को कहा कि भूखे बछड़े को दूध पिलाकर वह उसका भोजन बनने के लिए लौट आयेगी. शेर ने उसे जाने दिया,पर उसे आश्चर्य हुआ जब गाय अपने वादे के अनुसार लौट आयी. पुण्यकोटि की ईमानदारी से वह शेर बहुत प्रभावित हो गया और ज़ोरों से रोते हुए पहाड़ी से नीचे कूद गया.

ऐसी कविताएं पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था,पर गणित की कक्षा में मेरा मन कभी नहीं लगा. मैं गणित की कक्षा में पीछे बैठा करता था. एक दिन मैं मास्टर जी की बातों को अनसुना करते हुए बैठा था. उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा-सा सवाल लिखकर उसे हल करने के लिए कहा था. सारी कक्षा यही कर रही थी. मैं भी हल करने का नाटक करता रहा. वास्तव में मैं अपनी कॉपी में चित्र बना रहा था.

अचानक मेरे कान में ज़ोर-से दर्द हुआ. मास्टर जी कान खींचकर मुझे उठा रहे थे. “बदमाश, मेरा मज़ाक कर रहे हो.” “मैंने कहाँ किया है सर” मैं बोला.

“यहां” वे चिल्लाये और मेरी कॉपी मुझे दिखाने लगे. मैंने शेर के बच्चे जैसा कुछ बना रखा था. उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा- “मेरा नहीं तो ये किसका मज़ाक बना रहे हो? बहुत देर तक वे उसे अपना चित्र बताते रहे और मैं कहता रहा, “ये शेर के बच्चे का चित्र है”

पर ये सचमुच बहुत अप्रिय घटना थी. बहुत साल बाद मुझे समझ आया कि मास्टर जी से वह मुकाबला वास्तव में मेरे हित में था. वह क्षण केरिकेचर बनाने की कला की समझ का क्षण था. एक अध्यापक के मुखौटे के पीछे शेर जैसे व्यक्ति को पहचाना जा सकता है. और भी अध्यापक थे जिनके चेहरों को जानवरों, चिड़ियों से जोड़ा जा सकता था. एक सक्रिय कल्पना असंगति की समझ के साथ मिलकर पुराने मकानों, बोतलों के आकार और वाहनों के कुछ मॉडलों में भी मनुष्य के चेहरे को देख सकती है.

सामान्य दृष्टि और समझ की आदतों वाले लोगों को यह बात बेतुकी लग सकती है, लेकिन कोई कौए की दृष्टि वाला कार्टूनिस्ट किसी मानवीय स्थिति और चेहरे को परिहास का भाव खोये बिना विकृत कर सकता है.

(लेखक की आत्मकथा ‘दि टनल ऑफ़ टाइम’ से साभार)

(जनवरी 2014)

]]>